Еще раз прошу прощения за вынужденную заминку – как только закончится новогодняя суматоха, мы обязательно обратимся к анализу оккультного подтекста кинофильма «Inception».

А пока пользуюсь случаем, чтобы выполнить одно из давних моих обещаний – разместить на форуме рассказ великого русского писателя Ивана Васильевича Овчинникова о его «возвращении на Родину» в 1958 году. Если кто забыл, - ранее мы уже приводили несколько фрагментов из удивительной автобиографической повести И. Овчинникова «Исповедь кулацкого сына» (М., 2000 г.; в более ранней самиздатской редакции – «На перепутьях России»).

Вот здесь, например, можно почитать о его работе на радиостанции «Освобождение» («Свобода») в 1957/58 г.г.:

http://wpc.freeforums.org/topic-t132-45.html

После разрыва отношений с еврейским руководством р/с «Освобождение» и в связи с началом «оттепели» в СССР-Египте-Мицраим, Иван Васильевич принял нелегкое решение вернуться в «Советский Союз». Вот что из этого вышло.

Как вы увидите, дорогие друзья, окончание рассказа имеет некоторое отношение к новогодней теме. Поздравляю всех с праздником и предлагаю объявить наступающий 2011-й год – годом ГУМа, Гимнастики Ума.

**********************************************

И.В. Овчинников «Исповедь кулацкого сына», М. 2000, с.269

За спиной захлопнулась дверь камеры. С лязгом, надрывающим сердце, задвинулись железные затворы.

Итак, я в камере, в настоящей тюремной камере, в лапах знаменитой Чеки – пугала всего мира.

В еврейском мешке…

Что мешок был еврейский – в этом я уже не сомневался. Положение усугублялось тем, что по моему делу уже существовал приговор, что подтверждалось и постановлением прокурора «о водворении» меня в тюрьму. Характер приговора также не вызывал у меня сомнений – К РАССТРЕЛУ. Строить догадки оставалось лишь относительно того, когда нынешние владыки России соизволят привести его в исполнение.

Но какое дьявольское коварство! Какая дикая, рабская, подоночная подлость!

Голова раскалывалась от сознания всего, что произошло.

Кошмар! Кошмар.

Я сел на койку, обхватил голову руками.

Как мог я поверить? Как мог поддаться? Мне ли не знать природу этой власти?

И вот, оказывается, - не знал. Не знал до конца, не знал ее глубины, ее подлинной сущности. И самого себя не знал. Да и вообще многого еще не знал.

Истинное познание начинается только теперь. Вот где только начинают разгибаться черные страницы чудовищной книги.

Истинное познание… Теперь обостренный и утонченный дух улавливает его во всем, везде и внутри себя. Открывается странная завеса.

И как жаль, если вот этой ночью придется умереть! Умереть и навсегда унести с собой открывшуюся истину, не поведав ее никому из людей… И умереть в двадцать девять, в неполных тридцать лет! Боже, Боже! Неужели это свершится? Неужели отвратительнейшая мерзость окутается тьмой молчания и никто никогда о ней не узнает?!

Боже, продли мои скорбные дни – не для радостей жизни и не для наслаждений этого мира, а единственно ради того, чтобы когда-нибудь раскрыть, разоблачить ВЕЛИКУЮ ЛОЖЬ.

Как это произошло?

Вот краткая хроника.

Во второй половине мая, поняв сущность антирусской еврейской пропаганды радиостанции «Освобождение» («Свобода»), я подал заявление об увольнении. Я не мог простить этому широковещательному учреждению его обмана, одной из жертв которого стал я сам. Невозможно было сгладить впечатление от пережитого шока, когда я узнал, что идеологию станции диктуют евреи, а русские, голоса которых мы слышим, - это всего лишь «артисты» - «нам бы гроши да харчи хороши».

В течение всего времени моей работы на станции я не мог подавить в себе чувство омерзения. Там – «распятая на кресте Россия» (так обычно говорят в эмиграции), здесь – русские люди, продавшие жидам свою совесть, сознательно обманывающие своих соотечественников, создавая иллюзию «борьбы за освобождение России от большевизма». Причем, именно от «большевизма», который, по версии еврейских пропагандистов, есть явление чисто русское, «исказившее прекрасное Марксово учение о социализме и коммунизме.» Здесь прилагались все усилия, чтобы спасти скомпрометированное на практике учение, изобретенное одним из еврейских «мудрецов» на потребу и на гибель «дуракам-гоям».

Расставшись с «Освобождением», я отлично осознавал, что отныне для меня закрыты двери всех американских учреждений, в которых русская интеллигенция так или иначе может зарабатывать свой хлеб. Мои «антисемитские» убеждения были уже достаточно хорошо известны, а у руководства всех американских учреждений, имеющих отношение к политике, стоят евреи. Сотрудники из неевреев оцениваются там по степени преданности (или лучше – проданности) евреям и еврейскому делу.

Я принял решение эмигрировать в одну из отдаленных стран, охотно принимавших или даже вербовавших себе эмигрантов ввиду недостатка собственного населения. Таковыми в то время были Аргентина, Бразилия, Канада, в меньшей мере, США, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз. Я избрал Канаду, привлекавшую меня сходным с Россией климатом.

Важным для меня было и то, что из двух ее государственных языков одним (французским) я владел свободно, а другой (английский) изучал и надеялся постепенно освоить. Я обратился в канадскую вербовочную комиссию, прошел медицинский осмотр и получил разрешение на въезд в страну. На Западе все это удивительно просто и так доступно и легко! (Написано по впечатлениям 1950-х г.г. – мое прим.)

Правда, меня сильно смущала мысль о полном крахе всех моих планов и надежд, о великом и жертвенном служении России – бесконечно любимой Родине, «распятой на кресте», подавленной, униженной, оскорбленной. Нетрудно было предвидеть, что в Канаде я смогу отлично устроиться: уже в вербовочной комиссии мне намекали о возможности служить в канадской армии «по специальности». Но к чему тогда все уже понесенные жертвы? К чему все страдания, лишения, муки?

Эти и подобные мысли не давали мне покоя, вселяли сомнения, порой приводили в отчаяние.

Было и другое обстоятельство, заставлявшее размышлять и колебаться: развитие событий в России. В середине пятидесятых годов там началось «таяние льда», сковывавшего эту страну почти полвека. «Русские берут верх, Россия становится на путь национального развития. С удалением Молотова, Ворошилова (оба были женаты на еврейках) и Кагановича государственный аппарат очищается от последних евреев». Так говорили в эмиграции, буквально так писала летом 1958 года газета Е. Артюка «Голос России». Тысячи эмигрантов грузились на советские корабли и возвращались на родину со всех концов света.

Все за Хоруса! Единодушное голосование за выдвижение Никиты Сергеевича Хрущева на пост председателя Совета Министров СССР. 27 марта 1958 года, слева в первом ряду - член Президиума Верховного Совета СССР Анастас Микоян, в центре - Никита Хрущев, справа - председатель Президиума ВС СССР Климент Ворошилов

И я не спешил с отъездом в Канаду, я раздумывал.

Человек от природы, несомненно, обладает даром предвидения, который наиболее ярко проявляется у ясновидцев, у прочих же простых смертных выражается в туманных и смутных предчувствиях. Как часто мы, затеяв, казалось бы, вполне серьезное, продуманное и как бы даже властно диктуемое обстоятельствами дело, колеблемся и воздерживаемся от его исполнения, словно бы чего-то ожидая. Это сознание улавливает тормозящие сигналы премудрого духа, скрытого в глубоких тайниках нашего существа, - духа, знающего будущее и предостерегающего нас от ошибок. Это свойство человеческой души знакомо аскетам и вообще людям, склонным к уединению и самоуглублению – к размышлению в тишине.

Итак, я не спешил.

Однажды ко мне в квартиру позвонили. Далее события развиваются как в заурядном детективе. Я открываю. В дверях стоит крупный не весьма интеллигентного вида детина, по-немецки просящий разрешения войти. В руках у него портфель. Впускаю его, приняв за агента какой-нибудь фирмы. Ошибка. Он, конечно, агент, но не фирмы, а советского Комитета за возвращение на родину (был в то время такой в Восточном Берлине), а проще – агент КГБ.

Достает из портфеля два письма – одно от начальника Комитета генерала Вишневского, другое – от родственников. Суть того и другого - одна: пора возвращаться на родину. (О моих разочарованиях ЧК была достаточно хорошо информирована.) Я в принципе не возражаю, но изъявляю желание иметь какие-нибудь гарантии. В письме Вишневского есть намек и на гарантии: теперь на родине все по-другому, родина нас простила.

Деятельность Комитета за возвращение на родину считалась, по-видимому, легальной также и на территории Западной Германии. Он рассылал эмигрантам свою газету «За возвращение на родину» (впоследствии переименованную в «Голос Родины», орган комитета по культурным связям с эмиграцией), письма и всякого рода антиэмигрантские сочинения, чаще всего, пасквили против эмигрантских деятелей – последнее, как правило, не от своего имени.

Теперь, оглядываясь назад, особенно ясно вижу, насколько однотипно ведется борьба против русской эмиграции в Советском Союзе и там, на Западе, еврейскими и евреизированными учреждениями. Не может быть и сомнений, что то и другое координируется из единого центра.

Господин «из Комитета» ушел, пообещав, что по вопросу возвращения мне либо напишут, либо кто-нибудь ко мне придет.

И вновь я остался в одиночестве со своими раздумьями. Меня смущало появление этой личности «из Комитета»: почему не открыто и явно, зачем эта скрытость, эта игра в таинственность? Если в России действительно одержали верх русские, а евреи изгнаны из государственного аппарата, то разве такими методами надо действовать? Разве нельзя открыто и прямо осудить прошлые преступления еврейско-советской власти перед русским народом и протянуть честно и благородно руку миролюбия и дружбы в сторону русской эмиграции? Так было бы по-русски. А эта хитромудрая таинственность… Ох, что-то здесь не то, что-то не чистое, не русское!

«Клим Ворошилов» - пара слов не для протокола: «Никита, я ведь כלי (инструмент, механизм, сосуд), а не клипА!»

Но перелом уже произошел – перелом в сторону возвращения. Я гнал прочь сомнения. Хрущев в то время был в апогее славы. Сначала в секретных, а потом и в открытых своих выступлениях он громил Сталина, его приспешников, разоблачал преступления сталинских времен. Он то уж во всяком случае был русским.

«Г.М. Маленков» и «Н.С. Хрущев»

«Если так будет продолжаться, то Россия действительно скоро станет русским национальным государством и с господством жидов будет покончено.» Так хотелось думать.

Впрочем, были некоторые основания для таких надежд.

Недели через две-три ко мне явился другой господин «из Комитета» - русский, по-видимому, из русских эмигрантов, оказавшихся в Восточной Германии и завербованных в ЧК. Поскользив некоторое время вокруг да около, он перешел черту сомнений и начал говорить откровенно. Он предложил мне дилемму: либо немедленное возвращение, либо, продолжая оставаться на Западе, «поработать для родины».

- Ведь вы служили в разведке, - пояснил мне этот господин «из Комитета».

Из его речи я понял, что те, кто послал его ко мне, предпочитают, чтобы я остался на Западе с секретным заданием «работать для родины». Мне прозрачно намекалось, что этот вариант для меня выгоднее. Мягко, но решительно это предложение я отклонил. Такого рода миссия мне не подходит. Я отлично понимал разницу между моей службой в военной разведке до ухода на Запад и той ролью, которую мне предлагали теперь. Интуиция сработала безошибочно. У меня даже на мгновение не было колебаний.

- Я ВОЗВРАЩАЮСЬ.

Впоследствии, вспоминая этот кратковременный, но столь насыщенный острыми переживаниями период моей жизни, я всегда испытывал чувство удовлетворения: ведь мне удалось выйти победителем из той страшной роковой борьбы, где состязаются честь и подлость, мужество и страх, соблазны мира и готовность к самопожертвованию.

Сразу же, как только я переступил грань, разделяющую два мира, условно именуемых «Запад» и «Восток», я почувствовал тяжелый духовный гнет невидимой, но без труда ощущаемой душою силы, «скрытой во тьме». Вокруг засуетились люди с нечистой совестью: та категория высокооплачиваемых совслужащих из русских, которые обязаны выполнять все, что им прикажут. Бросался в глаза их низкий интеллектуальный уровень, почти полное отсутствие духовных понятий и запросов.

«Никита Хрущев», его супруга Нина Петровна Кухарчук, дочь Елена, Анастас Микоян, Леонид Брежнев в московской резиденции на Воробьевых Горах. 1961 год

«По неподтверждённым сведениям, Н. С. Хрущёв короткое время был женат на Надежде Горской.» - Википедия

Я почувствовал, что со мной ведут нечестную игру. Но что же делать? Надо подчиняться. Власть есть власть. Изменить ход событий теперь уже невозможно. Потянулись мрачные, скорбные дни.

Карлхорст – резиденция советской власти в ГДР. Вход – рубль, выход – два. Квартира на втором этаже. Днем и ночью на замке. Это не арест, а мера предосторожности. Однако впоследствии в дело легла бумага: «Взят под стражу с первого дня возвращения» – 28 октября 1958 года. Значит, все-таки, арест. Затевают пресс-конференцию.

- Зачем? Не надо, - пытаюсь сопротивляться.

- Надо. Приказано.

Кто приказал – не объясняют. Предлагают написать заявление с объяснением причин ухода и возвращения – для печати. Пишу. Причина ухода «туда» - репрессирование отца и все связанное с этим.

- Про отца не надо. Это камень в советскую власть. Родина вам простила, а вы…

- Но как же быть? – возражаю. – Ведь все другое будет ложь, и люди не поймут моего поступка!

- Что-нибудь придумаем…

Причина возвращения: обман радиостанции «Освобождение», выступающей от имени русской эмиграции, засилье евреев…

- Про евреев не надо. Это запрещено.

- Но ведь без этого будет непонятно! – возмущаюсь в ответ.

- Нельзя. Надо что-нибудь другое.

Я в полной растерянности.

- Ничего. Вам помогут.

Является тип лет тридцати пяти с масляным круглым лицом и хитрыми бегающими глазками. Русский. Исполнитель любых приказаний. «Профессиональный журналист».

- Ваше заявление не годится. Составим другое вместе.

Пишет он. Иногда задает вопросы. Потом зачитывает свое сочинение. Против нескольких выражений я решительно возражаю. Он уступает. Текст получается обтекаемым, ничего яркого и совсем не то, что сказал бы я. Но ничего не остается, как только подчиниться обстоятельствам. На каждую попытку сопротивления – укор: «Родина вам простила, а вы…»

Ну, что ж, посмотрим. Если «родина» действительно простила…

«Родина» - затасканное слово в устах бесчестных пропагандистов. Я отчетливо сознаю, что перед родиной я не виноват. Каждый свой шаг я совершал с болью в сердце за судьбу родины.

Пресс-конференция. Употреблять иностранный язык запрещено. Говорить только по-русски.

Как автомат читаю заявление, отвечаю на заранее подготовленные вопросы. Западным корреспондентам не дают разинуть рта. Пресс-конференция закрыта.

На другой день едем на «родину». У Бреста на нашем берегу реки – гигантская стена из густых переплетений колючей проволоки. Я это вижу впервые.

«Здравствуй, милая родина! Здравствуй, великий концлагерь!»

Карта ГУЛАГа

И вот первые советские граждане: мужчины и женщины в одинаковых фуфайках, бушлатах и кирзовых сапогах топают по грязи. Боже, как я отвык за эти несколько лет от подобных картин!

Слезы ручьями текут по щекам и нет ни сил, ни желания их удержать.

- Здравствуй, родина… Я снова с тобой. Твой крест – мой крест. Рассудит нас только один Бог.

***

Село Верховичи. Сорок километров на северо-восток от Бреста. В двух верстах от него – квадрат 200х200 метров, огороженный железной решеткой с колючей проволокой наверху. Проходная: в ней сержант с голубыми петлицами службы госбезопасности; в тулупе. Конец ноября – декабрь 1958 года.

Это еще не лагерь (он пока что только предстоит некоторым насельникам огороженного квадрата). Это фильтрационный пункт.

Начальник «пункта» - майор КГБ Степкин. Он отлично запомнился мне своей характерной дурашливой фамилией, совершенной плешиной на черепе, губами сладострастника и почти не сходящей с лица улыбкой, выдающей примитивное мышление простоватого белоруса. Тип, в общем, примерно из той же серии, которую мне пришлось наблюдать в Восточном Берлине.

И в этот период, и в последующее время, когда я так или иначе сталкивался с совслужащими среднего уровня из КГБ и смежных учреждений, мне всегда бросалась в глаза несоизмеримая разница интеллектуального и вообще духовного уровня этих людей в сравнении с соответствующими категориями служащих на Западе. Там, в условиях свободы, на ответственную государственную службу совершенно естественно отбираются наиболее одаренные люди живого и деятельного ума, способные независимо и самостоятельно мыслить. В процессе образования они имеют ничем не ограниченный доступ к любому виду информации. Им в голову не вбивают насильно стандарты и шаблоны вздорной идеологии, изобретенной евреями специально для того, чтобы умных делать дураками.

В Советском же государстве все как бы перевернулось вверх дном. Нарушены основные принципы естественного развития народа и распределения по социальным категориям. Высший и ведущий слой нации в ходе революции и последующих преследований был почти полностью истреблен. Спасшиеся от геноцида сами предпочли уйти в народные низы. «Сила, скрытая во тьме», специально выдвигает на поверхность социальной жизни людей ограниченных и бездарных, внушая им, как бы в насмешку над ними, что они являются «представителями самого передового класса» и «носителями самой прогрессивной идеологии».

«тов. Брежнев» и «тов. Хрущев» («тов» - евр. «добрый»).

Любопытный штрих к биографии: незадолго до снятия со всех государственных постов, во время официального визита в Египет с 9 по 25 мая 1964 года, советский фараон «Никита Хрущев» был награжден Орденом Нила.

Впрочем, большинство этих жалких ничтожеств обладают, однако, достаточным умом, чтобы смекнуть, что они лишь пешки в чужой игре, но что им самим весьма выгодно изображать из себя «передовых». Понимают они и то, что стоит им, хотя бы в малом отступить от заданных шаблонов мышления, как они тотчас же будут низвергнуты с достигнутых вершин и снова займут подобающее им место – на дне. За покорное исполнение приказов «темной силы» они имеют огромные оклады, все доступные в этом государстве материальные блага и главное – возможность тешить свое тщеславие правом и властью превозноситься и издеваться над своими бесправными соплеменниками и соотечественниками.

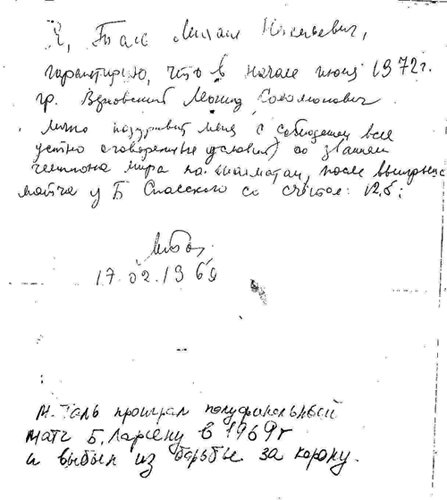

Сорок дней провел я на фильтрационном пункте близ Верховичей. Начальство требовало описать все «содеянное». Давались прозрачные намеки, что судьба моя в большой степени зависит от того, как я выполню это повеление.

Я в достаточной мере был «советский человек», чтобы понимать, что от меня требуется. Все, что я знал о Западе и, в особенности, о русской эмиграции – людей и факты, - нужно было подать в известном свете. В каком? Это понятно всякому грамотному советскому гражданину, читающему газеты.

Короче, нужно было отказаться от своей совести, нужно было лгать.

Но ко лжи я с детства питал отвращение. Необходимость лгать в институте на уроках марксизма, политэкономии и других предметов, связанных с идеологией, была для меня хуже всякой казни.

Я понимал, что от описания всех моих «деяний» на Западе мне никуда не уйти. К тому же я не исключал возможности, что мой искренний рассказ будет расценен как показания и в случае, если «родина» действительно «простила», этим все может и кончиться.

Каждый день я исписывал несколько страниц под бдительным оком Степкина, который к вечеру отбирал у меня все написанное. Иногда появлялся еще какой-нибудь человек без имени и звания, требовал от меня дополнительных подробностей, выражал недовольство тем, что я недостаточно «остро» критикую Запад и эмиграцию. Вид его приводил меня в отчаяние: густые белесые брови, злобно сдвинутые, со складкой посередине, низкий лоб, волосы, растущие чуть не от самых бровей….

Таким я в детстве, когда изучал «основы дарвинизма», представлял себе пещерного человека.

Здесь, на фильтрационном пункте, я впервые после возвращения заметил среди служащих КГБ еврея. Он всегда был одет в гражданское и выступал под кличкой «Василий Иванович» (работал под «чисто русского»). «Василий Иванович» получался из него, однако, не весьма удачный. Черные волосы, темно-красный цвет лица и характерный нос выдавали его семитское происхождение (правильнее, в данном случае, говорить о хамитическом типе – мое прим.), и за русского его мог принять только совершенно неопытный человек. Но самое главное в этом деле – душа. Темная еврейская душа никогда не сможет настолько преобразиться (хотя евреи – большие мастера по части лицедейства), чтобы ее можно было бы без сомнения принять за душу русского.

«Василию Ивановичу», по-видимому, принадлежала основная роль в определении дальнейшей судьбы возвращенцев. Через его руки, несомненно (в этом потом пришлось убедиться), проходили и все «добровольные» показания, и литературные опусы возвращенцев. Он первый давал им оценку на предмет пользы или вредности для евреев как самих сочинений, так и их авторов.

Описывая свои впечатления, вынесенные с Запада, я старался быть максимально объективным. Не исключалась (так утверждало начальство) возможность публикации моей работы, и в этом случае она могла бы быть полезной русскому народу в плане дальнейшего освобождения от пут еврейской идеологии и разоблачения двуединой системы одурачивания нашего народа еврейской пропагандой – оттуда и отсюда.

Скрытое во тьме «высокое» начальство, видя мой «антисемитизм», старалось, конечно, чтобы на мои глаза до поры до времени не попадались евреи. Даже «Василий Иванович», которого, вероятно, уже некуда было спрятать, избегал встреч и разговоров со мной.

Мои показания заняли примерно сто листов. Когда я сдавал последние листы майору Степкину, он вдруг неожиданно предложил мне еще одну работу.

- Теперь изложите, пожалуйста, в собранном виде ваше мнение о евреях вообще.

Пытаюсь возражать:

- Но ведь мое мнение о евреях с достаточной ясностью проступает в той работе, которую только что я завершил.

- Там это разбросано на десятках страниц. А теперь надо изложить это кратко и сжато… И потом – что нам спорить. Указание свыше. Надо выполнять.

Холодок пробежал у меня по спине. Было слишком очевидно, что ни самому Степкину, ни другим русским или белорусам в КГБ было совершенно не нужно мое «мнение о евреях» в конкретном письменном изложении.

«Значит, попался… Значит, все бумаги идут в руки евреев… Теперь не сдобровать.»

Но отступать некуда. Сказавши «а», надо говорить и «б». Да и к чему теперь уклоняться? Если евреи у власти, то я уже дал им достаточно материала против себя.

Беру лист бумаги и быстрой скорописью, даже в утрированной форме, высказываю свое резко отрицательное, неприязненное отношение к евреям. Сдаю Степкину.

- Ну, вот, теперь все. Больше мы вас здесь держать не будем. Завтра, видимо, поедете.

Куда «поедете» - не уточняет. Впрочем, мне все равно. Куда угодно, лишь бы поскорее закончилась эта неопределенность и это гнусное вымогательство, это выматывание души под предлогом того, что «родина вам простила».

На другой день – Брест. Вокзал. Комната милиции. Входят двое. На лицах – ни проблеска надежды.

- Ну, поедем в банк, получим деньги на дорогу…

- А это… здесь оставить?

Киваю в сторону своего чемоданчика, неизменного спутника всех моих последующих злоключений.

- Возьмите с собой.

Едем в легковой автомашине, я на заднем сиденье. С обеих сторон по человеку. Иллюзии, кажется, кончились. Впрочем, человеку свойственно верить в лучшее вплоть до последнего мгновения. «Пока дышу, надеюсь», - сказал древний мудрец.

Быстро проскочили центральные улицы Бреста. Вот и окраина города с редкими домишками деревянного типа. Два-три поворота и шофер, почти не снижая скорости, выруливает влево. Машина упирается лбом в громадные, нового теса, деревянные ворота. Слева – проходная и крохотное оконце в двери. Резкие нервные гудки подгоняют зазевавшегося вахтера. Ворота медленно растворяются. Автомобиль рвет с места и на большой скорости делает несколько зигзагов по внутреннему двору. Наконец, достигнув неприятного финиша, останавливается как бы в изнеможении.

Вылезаем из машины. Оглядеться некогда. Входим в небольшую дверь и поднимаемся по узкой каменной лестнице, напоминающей запасной «черный» ход в старинных московских домах. В пролете полутьма. Ступаю машинально. Человек впереди, человек сзади. Вот и площадка. Открывается дверь. Входим. Большой кабинет. Посредине длинный стол. Справа поперек ему еще стол – письменный. За ним на стуле человек в военной форме с погонами капитана госбезопасности.

Слева у дальней стены несколько мягких кожаных кресел. В ближайшем из них, развалясь и положа ногу на ногу, - еврей с явственно выраженными чертами лица и всем обликом, присущим этой нации (снова И.В. Овчинников допускает ту же теоретическую ошибку: не «нации», а интернационалу сатаны – мое прим.). Старший лейтенант госбезопасности.

«Вот оно… началось», - проносится в голове.

Мы обменялись взглядами врагов. В его семитских (хамитических – мое прим.) масляных, цвета жареных кофейных бобов, глазах я прочел как бы знание некоей тайны. Было видно, что уж он-то читал все мои сочинения о Западе, о русской эмиграции и о евреях.

Я перевел взгляд на капитана, сидевшего справа от меня. Вид его был ужасен. Желтое испитое лицо, изборожденное морщинами, но не от старости, а от какой-то болезни. Такой болезненности на лицах я никогда ранее не замечал, и она была мне не понятна. Лишь потом, когда в лагере мне пришлось наблюдать закоренелых наркоманов, я понял болезненность этого капитана.

Белесые, словно бесцветные жидкие волосы и такие же блеклые глаза, в которых отражалось полное равнодушие ко всему на свете. Ему было лет тридцать семь. Он был костист, угловат и некрасив. Даже военная форма офицера нисколько его не красила. Он сознавал это и, видно, давно уже махнул рукой на свою внешность.

В противоположность ему щеголеватый жидок весь так и сиял своей сальной полнотой, жирными ляжками, плотно подогнанной униформой, самодовольством и презрением ко всему на свете.

Два чекиста, сопровождавшие меня, исполнив формальность передачи меня тюремной власти, удалились.

Капитан оказался следователем КГБ. Личность еврея, присутствовавшего в течение всей последующей процедуры предварительного обыска и допроса и не проронившего ни одного слова, осталась неясной. Теперь на основании опыта, могу лишь предположить, что он был военным прокурором, которые обычно присутствуют на первых допросах. Он явно выполнял еще и другую роль: демонстрировал могущество еврейской нации.

Эти две личности были как бы символами двуединой власти, господствующей в моем отечестве. Впоследствии мне приходилось неоднократно в этом убеждаться. «Жиды и жидовствующие» - такими хлесткими словами заклеймили русские заключенные в лагерях этот отвратительный блок еврейских властителей и предателей из русских и прочих национальностей, переметнувшихся на сторону евреев.

Символично было и поведение этих двух «деятелей»: один, русский, осуществлял всю черную «работу» - раздевал меня, ощупывал, шарил по карманам, затем «уточнил личность» и составлял протокол. И все это с величайшим равнодушием к своей жертве.

Если бы ему сказали (евреи) вывести меня во двор или в подвал и расстрелять, он, конечно, незамедлительно выполнил бы это приказание с таким же безразличием ко всему на свете. Впрочем, подобную операцию над своими собратьями – русскими – по приказу евреев он, конечно, проделал уже неоднократно. Это было написано на его лице. Да и кто же залил Россию русской кровью?

Другое дело – благополучный, сияющий упитанностью, начищенными сапогами и новенькой офицерской униформой жидок. Он не трудился – он властвовал. Развалившись в просторном мягком кресле, нога на ногу, он лишь изредка бросал взгляды в нашу сторону. Зрелище явно доставляло ему удовольствие. Русский пожирал русского, все шло «по писанию». Бог Иегова, господь Сиона, отдал Россию в безраздельную власть «богоизбранного народа». Царствуй, жид, и наслаждайся.

Допрос окончен. Личность установлена. Протокол подписан. Что же дальше?

Я почти не сомневался, что из этой тюрьмы живым мне уже не выйти.

После допроса меня свели вниз, в подвальное помещение, раздели догола, всю мою одежду забрали, а взамен дали тюремное. Такой унизительной одежды я никогда в своей жизни не носил; она действовала на психику гнетуще. К тому же куртка спереди была сильно запачкана не то дегтем, не то какой-то черной смолой. В таком виде меня провели по тюремным коридорам и заперли в камеру. Была уже ночь. Я сел на койку и обхватил руками голову, разламывавшуюся от боли. Одна только мысль сверлила мозг: «Как все нелепо и глупо!»

Всю ночь, каждую минуту я ожидал, что вот-вот загромыхают затворы и войдут палачи.

Около полуночи вдруг загромыхало, и всполохи света озарили небо. Его лучи, пробив колодец у моего окна, заиграли матовыми бликами на тусклом стекле. На мгновение я растерялся: не то гроза, не то началась война, и рвутся бомбы при свете ракет и прожекторов. Потом до моего обостренного слуха донеслись ликующие вопли толпы – едва уловимые, как с того света. Я опомнился: ведь это было 31 декабря и советский народ радостно встречал новый, 1959-й год. А для пущей бодрости орудийные залпы выбрасывали в небо пачки разноцветных ракет.

Ровно тридцать лет тому назад был 1929-й год – «год великого перелома», перелома хребта русскому крестьянству – год моего рождения.

Лишь под утро в полном духовном изнеможении мое сознание отключилось, и я заснул.

***